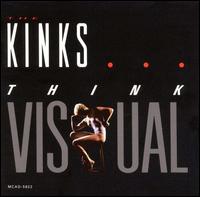

| 僕にとってザ・キンクスとは、「英ロンドン/米MCA/日ポリドールから、 1986年と1989年にアルバムを出したイギリスのロックバンド」である。 それが全てだ。 正確には二枚の間に一枚ライヴ盤があるが、いまだに一度もまともに聞き通せたことがない。 「猿人間」とか「奥様お手をどうぞ」とかわけのわからない曲ばかりで、 必ずふと目が覚めるとアルバムが終わっている。 だいたい「奥様お手をどうぞ」って言ったらタンゴの曲じゃないのか!? それ以前のこともそれ以後もどうでもいい、忘れたい。 あの胸糞の悪いブランド戦略に少しでも踊ってしまった過去を、 今なお口が"Victoria,...to,toria.."とどもってしまう後遺症を。 村の青年団なんか入りたくない。 地上げ屋はバブルの頃でたくさん。 ナレーションの中にたまーに曲が入ってるアルバムなんてイヤだ。 昼メロも飲んだくれもボンタン野郎もあっち行け。 セルロイドなんて勝手に燃えてしまえばいいんや!! こんなことを書いていると、「またまたそんな事言って、本当は好きなんでしょ!?」 と思われるかもしれない。 でも本当なのだ。 過去に僕はファーストから「トゥ・ザ・ボーン」まで、歴代のキンクスの作品を一通り聴いた。 しかし、最初と二枚目に聴いたロンドン時代の二枚のスタジオ盤以外、 何一つとして心に響いたものはなかった。 そして先述の「ザ・ロード」同様、ほぼ全ての作品で「寝た」。 だったらなぜ、適当なところで見切りを付けず、 多額のお金を注ぎ込んで彼らの作品を買い集めたのか? 最初の二枚での成功体験もあるが、要はライナーノートに乗せられたのだ。 あのペダンティックな筆致で惜しげもなく薀蓄を披露する先生方の美文の数々に、 僕の「俺ぁ人よりいいものを聴いてるんだ」という虚栄心は巧みにくすぐられ、 音楽はライナーノートの修飾物と化し、音楽を聴くという行為は そこに書いてあることを確認するだけの答え合わせ作業に成り下がった。 反論を恐れずに言うなら、90年代以降無数の箸にも棒にもかからない 「カタログ・アーティスト」がこの手法でサルベージされ、 今でもそれは続いている。 いわばキンクスはこの潮流の旗手であり、高収益を上げる ブランディングに成功した理想形のひとつである。 このことに気が付いたとき、自分がいかにバカな事をしてきたかと思って、 目の前が真っ暗になった。 そして空しくなった。 程なく、ロンドン時代を除いて棚に並んでいたアルバムは消えた。 実に身勝手な話である。 今でも「ザ・ロード」を手に取るとそのときのことを思い出す。 むしろそれを忘れないために手元に残してある。聴かないけど。 残る二枚については、そうなる以前の思いの方が勝っていて揺らぐことはない。 僕にはこの二枚だけで充分だ。全てなのだ。 別の投稿にも書いたが、この二枚のアルバムには サッチャリズムが吹き荒れた時代のイギリスの空気が焼き付けられている。 僕は昔イギリスの自動車おたくだったので 、70年代以降の「英国病」の様子を活字を通じて知った気になっていた。 大企業は国有化されてますますダメになり、 労働争議も実態は単なるたかり行為に堕していた。 どっちにしてもひたすらダメになっていくだけの泥沼だった。 そこに大ナタを振るって数字の上では一応結果を出したのがサッチャーだったわけだが、 それで人々の生活や心がさらにズタズタになったことは想像に難くない。 ちょうど今の日本のようなものだ。 そんなイギリスの真っ暗な空気を纏った真っ黒なジャケットのアルバムが、 キンクスのロンドン第一弾「シンク・ヴィジュアル」だ。 そして、その幕開けを告げる曲が"Working at the factory"。 一生工場で働くのが嫌でミュージシャンになったけど、 結局音楽産業という工場で働いている…という内容の歌だけど、 歌詞だけで物事を判断するんだったら本を読んだほうがいい。 溜めの利いたギター・ストロークとキーボードが 厚く垂れ込めた雲とスモッグに煙る「絶望工場」を連れてくる。 中坊の頃、よせばいいのに赤旗にかぶれた過去を持つ 僕の心はものの見事に貫かれた。 このアルバムは80年代のエンゲルスだ。 「英国に於ける労働者階級の実態」…。 (2008/8/10) <fxhud402> |